こちらでは、地積測量図(ちせきそくりょうず)とはなにか、詳しく説明します。

不動産を調査する際には、次の資料を法務局(インターネットを含む)から取得する必要があります。

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 公図

- 地積測量図

- 建物図面(各階平面図)

ここでは、地積測量図を取得する場合について、地積測量図とはなにか、その見方や読み方や取得方法について、また、地積測量図を取得して、何を調査すればよいのかについてわかりやすく説明しています。

土地の面積の測量結果を明らかにする図面

地積とは土地の面積のことです。地積測量図は、地積の測量結果を明らかにする法的な図面です。土地の登記の際に添付される図面で、具体的には分筆登記や地積更正登記、あと数は少ないですが、埋め立てや払い下げのための表題登記の申請の際に、面積の根拠を示すために作成し、法務局に提出します。

地積測量図は地積だけではなく、土地の正確な形状や隣地との位置関係、境界標の位置、地積の求積方法なども明らかにします。

地積測量図は、地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や筆界点間の距離、方位、縮尺、該当地の地番及び隣接地の地番などを記載する。 また、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされている。

(不動産登記事務取扱手続準則第50条)

しかし、全ての土地に地積測量図があるわけではなく、また作成された年代によって地積測量図の内容が異なります。

登記申請に地籍測量図が必要となったのは1960(昭和35)年4月1日からで、それ以降に分筆または地積更正された土地には、原則として地積測量図があります。それより前については、地積測量図がないのが一般的で、昭和35年4月以降でも、昭和40年前後までは地積測量図がないものも見られます。

2005(平成17)年3月までは、土地の分筆の場合、片方の土地についてのみ測量・求積し、残る片方の土地面積については、従来の登記の面積からの引き算によって求めること(残地法)が認められており、残地法の対象となった土地の面積の信頼性は低いものでした。

しかし、平成17年4月以降の不動産登記法改正後は、測量による土地の分筆登記においては、原則として分筆対象地および残地の全地積を測量し、登記記録に記載された地積が異なる場合には地積更正をした上で、分筆登記を行うことになったため、分筆対象地および残地のいずれの土地についても、形状と面積が正確に表記されるようになりました。

地積測量図の見方について

地積測量図の見方や調査するポイントは次の通りです。

地積測量図は、作製された年代によって次のような違いがあるため、作製時期の確認が必要です。

|

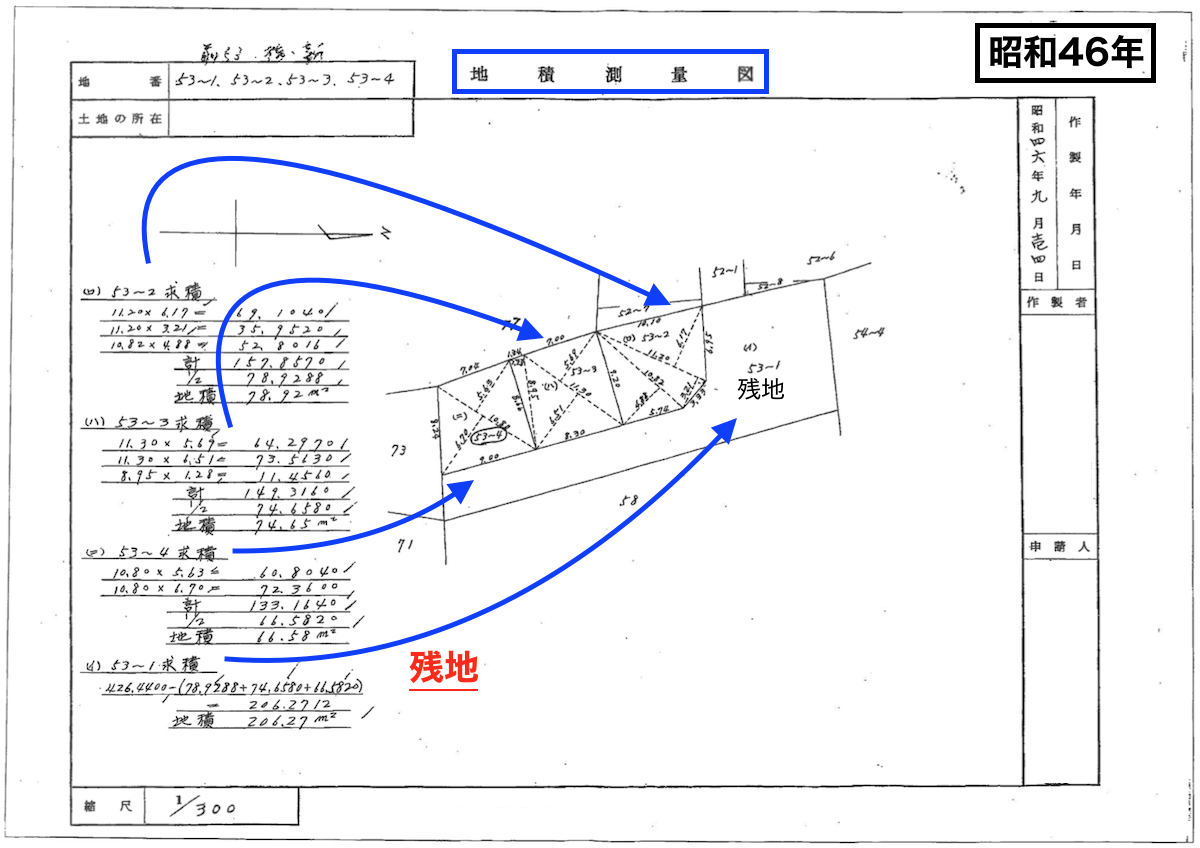

こちらは、昭和46年の地積測量図です。測量精度が低く、残地(ざんち)が記載されています。残地とは、測量していない土地のことで、全体の登記簿面積から、測量した土地を差し引いて計算します。この時期の地積測量図は次のようなポイントに注目します。

- 境界標の表示がない

- 寸法が尺や間(けん)表示のものがある

- 辺長がミリメートルまで表示の図面はほぼない

- 道路境界が確定していないものがほとんど

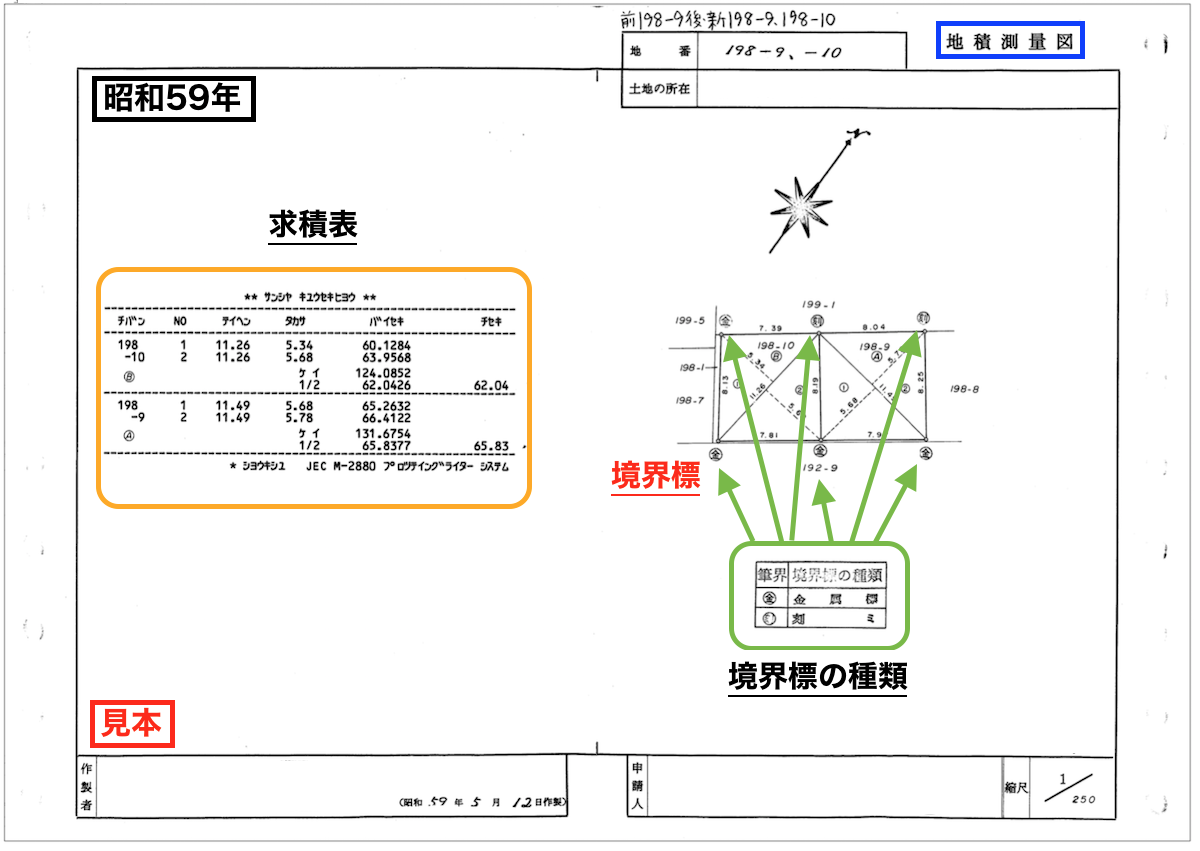

こちらは、昭和59年の地積測量図です。境界標が全て記載されています。この時期の地積測量図は次のようなポイントに注目します。

- 全ての筆(登記簿において1つの土地を指す単位)で求積(測量の計算)を行っている

- 寸法がミリメートルまで記載されているので、復元性がある

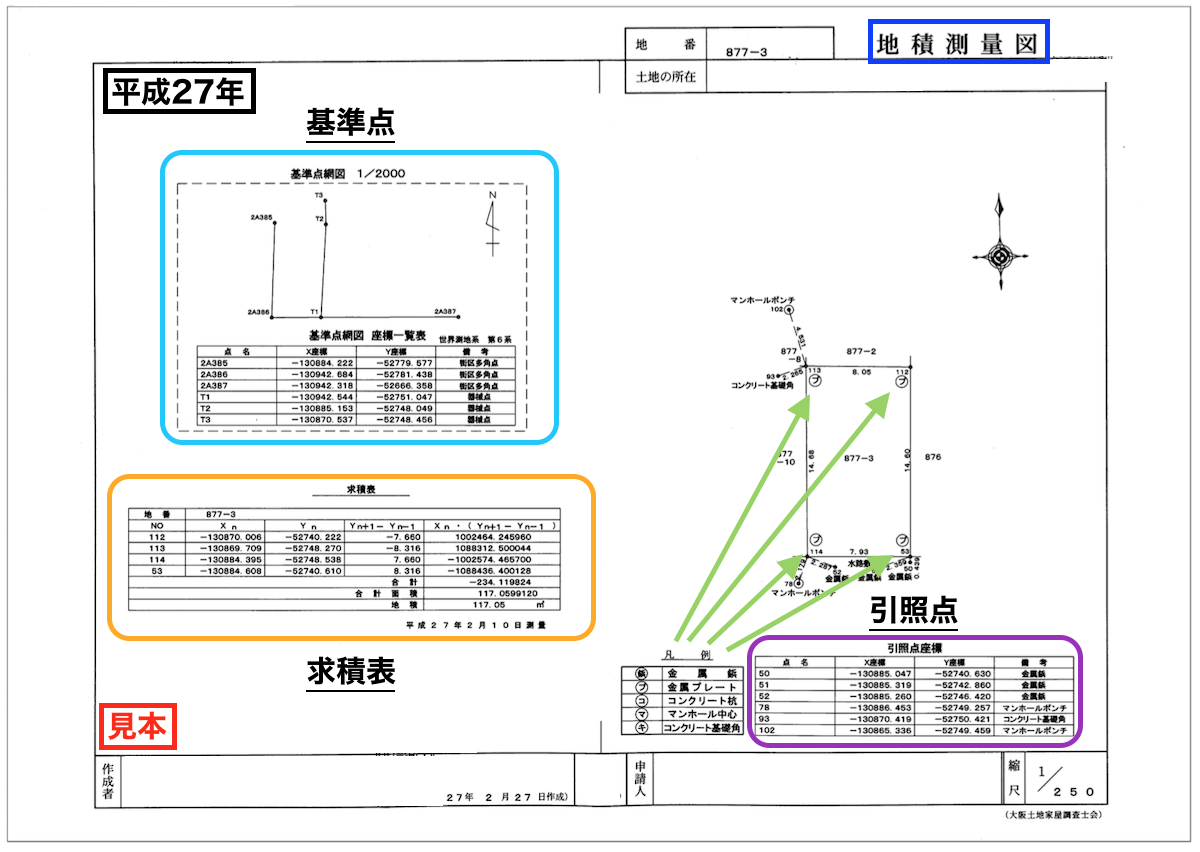

こちらは、平成27年の地積測量図です。世界測地系データで測量しており、世界測地系というのは世界共通の測量方法で、今までの方法と変更されました。この時期の地積測量図は次のようなポイントに注目します。

- 世界測地系で図面作成されている

- 引照点、基準点が記載されている

- 座標法で求積している。

境界標について

時期が新しい地積測量図には、境界の各点に設置されている境界標の種類が表示されているので、現地で境界を確認する手助けとなります。

時期が新しい地積測量図には、境界の各点に設置されている境界標の種類が表示されているので、現地で境界を確認する手助けとなります。

境界標には様々な種類があります。境界標は永続性のあるものを設置することが前提のため、腐食が予想される木杭は境界標とは呼べません。また、刻みやペンキについても永続性の観点からすれば、境界標とはいえないでしょう。売買する際に、刻みやペンキを境界標として買主に説明する場合は、隣地境界との状況がはっきりしている物件などに限定されます。売買する物件に境界標が無い箇所があれば、売主へ「売却にあたり全ての境界に永続性のある境界標を設置する必要があり、その費用が発生する」ことを説明しなければなりません。

ちなみに、刑法第262条の2には「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する」とあり、境界については慎重な調査が必要です。

地積測量図の取得方法

地積測量図は、法務局に行くかインターネットで取得できます。細かく分けると次の4つの方法があります。

- 調べたい不動産を管轄する法務局に行く

- 最寄りの法務局に行く

- インターネットで取得する

- 郵送で取り寄せる

詳しくはこちらをご覧ください。

・登記謄本・公図・地積測量図・建物図面の取得方法についてまとめた

不動産会社だけど、プロに不動産の基本調査や重要事項説明書などの書類の作成を依頼されたいという方は、「こくえい不動産調査」にご相談ください。

地方であっても複雑な物件でも、プロ中のプロがリピートしたくなるほどの重説を作成してくれます。